AbruzzoWeb, 28 Marzo 2020

POST-CORONAVIRUS, INTERVISTA A SOCIOLOGO DI FAMA MONDIALE, ''CRISI COME NEGLI ANNI '30, ORA SI CREINO DAL NULLA 1.500 MILIARDI PER ASSEGNI MENSILI DA 500 A 1.000 EURO PER UN ANNO. FINORA BRUXELLES DISDICEVOLE E MIOPE''

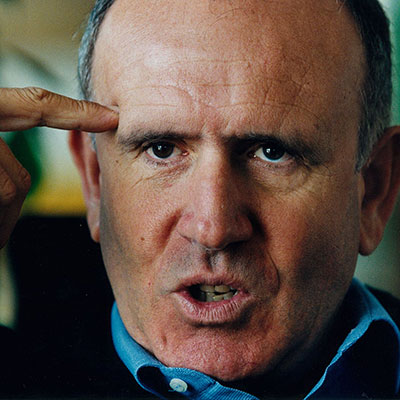

di Filippo Tronca L'AQUILA - O l’Unione europea, che fino ad ora ha avuto un atteggiamento “disdicevole”, metterà soldi, tanti, in tasca ai cittadini," facendoli stampare dalla Banca centrale", oppure il Vecchio Continente rischia davvero la sommossa sociale e di precipitare in una guerra civile. Perché tra pochi mesi saranno milioni e milioni i cittadini che non avranno nemmeno i soldi per mangiare, visto che il post-Coronavirus determinerà un crollo del pil di almeno 5 punti, in pratica una crisi generale che può essere paragonata solo a quella vissuta negli anni '30 del secolo scorso. Non è una distopia millenarista, ma l’autorevole parere del sociologo Pino Arlacchi, settant'anni, ex europarlamentare Pds ed ex-senatore dell’Ulivo, tra gli ideatori della strategia antimafia italiana negli anni novanta, considerato una delle massime autorità mondiali in tema di sicurezza umana. E che con il best seller uscito a novembre, I padroni della finanza mondiale, ha messo a nudo con uno studio poderoso la non sostenibilità sociale ed economica del capitalismo finanziario, ma anche di questa Unione europea che rappresenta un progetto drammaticamente incompiuto. Arlacchi, lasciata la politica, è ora professore ordinario di Sociologia generale presso la facoltà di Scienze politiche dell'Università di Sassari, professore associato di Sociologia applicata presso l'Università della Calabria e dell'Università di Firenze e visiting professor alla Columbia University di New York. Interivstato da Abruzzoweb, Arlacchi lancia innanzitutto l’allarme per la tenuta sociale del Vecchio Continente, ma propone anche una soluzione, l’unica possibile a suo modo di vedere, che va nella direzione opposta delle politiche economiche neoliberiste e che rappresenta un ritorno al keynesismo nella sua accezione più radicale: quella dell'helicopter money, "soldi dall'elicottero", ovvero una politica economica per cui una banca centrale crea del denaro e lo distribuisce direttamente ai cittadini. E mentre Arlacchi parla e il cronista prende appunti, già montano il malessere e la disperazione di persone che hanno finito i soldi, che danno di matto in mezzo alla strada, che vanno nei negozi, prendono dagli scaffali l'essenziale per mangiare spiegando poi di non poter pagare, mentre carabinieri e guardia di finanza cominciano a stazionare, come nel caso di Palermo, davanti ai negozi che rischiano di essere a breve presi d'assalto. “È urgente comprendere che la vera emergenza sarà economica, finita quella sanitaria, che in fin dei conti durerà pochi mesi - spiega il sociologo - I dipendenti statali come me, che sono docente universitario, non subiranno grosse conseguenze, almeno per il breve e medio periodo, ma per milioni e milioni di lavoratori del settore privato, professionisti, partite iva, commercianti e piccoli imprenditori di un'ampia gamma di settori, il futuro immediato è nerissimo. L’autonomia finanziaria durerà poche settimane. Poi la maggior parte si ritroverà senza soldi neppure per mangiare”. “Lo scenario sarà esplosivo, potrà accadere di tutto - prosegue Arlacchi -. Ed è ridicolo pensare che la soluzione, ad esempio per le piccolissime imprese, che sono il tessuto produttivo del nostro Paese, sia quello di agevolare il credito, prestare quanti più soldi possibile. Avrà un effetto pari allo zero”. E allora, ragiona il sociologo, se non vogliamo giocarci il futuro, la democrazia, un minimo di pace sociale, se non vogliamo l'anarchia e la guerra civile, non c’è che una soluzione. “La Banca centrale europea - entra nel merito Arlacchi - è l'unico strumento che ha la potenza di fuoco sufficiente per intervenire a risolvere la crisi che attanaglia il Continente. Questo perché è l'unica istituzione che può creare denaro dal nulla. Lo ha già fatto con il quantitative easing: miliardi creati dal nulla e trasferiti alle banche, frenando così la crisi finanziaria di dieci anni fa e impedendo a decine di banche di fallire, ma senza avere alcun impatto sul ciclo economico dell’eurozona, rimasto in stagnazione. Adesso la Banca centrale europea potrebbe allo stesso modo ‘stampare’ non meno di 1.500 miliardi di euro l’anno, ma questa volta per metterli direttamente nelle tasche di tutti i cittadini dell'eurozona iscritti nelle liste elettorali. Tra i 500 e i 1.000 euro al mese, per almeno un anno, sotto ovviamente una certa soglia di reddito e senza indebitare né i cittadini, né gli Stati. Non a parere mio, ma di tanti economisti, è l’unico modo per far fronte ad un crollo del pil che non sarà inferiore ai 5 punti percentuale". Una misura shock che però è fantascienza nella Bruxelles degli eurocrati neoliberisti e delle vestali del rigore di bilancio, che ancora propongono il Meccanismo europeo di stabilità, ovvero "soldi prestati a strozzo", per poi commissariare e stritolare gli Stati e fargli fare la misera fine della Grecia, ma non ad esempio negli Stati Uniti. “Donald Trump, lontanissimo politicamente da me, esattamente questo ha deciso di fare, seppure in scala ridotta - spiega Arlacchi -: trasferire a ciascun cittadino americano 1.500 dollari al mese più 500 dollari agli adulti e 500 dollari ai ragazzi. Un bonus da 10 mila dollari l’anno a famiglia che sarà il carburante della ripresa della domanda interna e la condizione della pace sociale. Ed anche, purtroppo, della sua sicura rielezione”. Il problema, però, per Arlacchi, è che il “comportamento delle istituzioni europee davanti a questa crisi, da tutti i punti di vista fino a questo momento è stato disdicevole, per usare un termine moderato. Non hanno fatto assolutamente nulla di serio, se si esclude il piano di acquisto di bond da parte della Banca centrale. Ritengo sia desolante l'assenza di un piano coordinato europeo, di una autorità che decida una strategia, per poi lasciare ai singoli Stati e alle singole entità locali l'attuazione. È stata persa una grande occasione. Io credo che l'Europa economica uscirà a pezzi da questa vicenda. Forse si salverà l'Europa politica, ma attraverso una radicale riforma”. E non sarà, per Arlacchi, l’unica vittima del post-coronavirus: “Spero che questa terribile pandemia faccia capire una volta per tutte che il mercato non serve a risolvere i problemi dell'umanità. Fino a poco tempo fa bastava pronunciare la parola magica, Mercato, per guarire anche il cancro. E oggi scopriamo invece che oggi sono l'autorità pubblica e la collettività organizzata che ci stanno facendo uscire dall’emergenza sanitaria, che sta pian piano vincendo questa immane sfida. Lo Stato, non il mercato”.

https://www.abruzzoweb.it/public/tcpdf/abruzzoweb/content_pdf.php?nid=724856&cid=2

Il Fatto Quotidiano, 17 Marzo 2020

Coronavirus e recessione preesistente stanno creando una tempesta economica perfetta, ma oggi possediamo una migliore consapevolezza degli strumenti di contrasto, il maggiore dei quali è il cosiddetto Quantitative easing (QE) a disposizione delle Banche centrali. Il QE non è altro che l’immissione nel sistema finanziario di grandi quantità di denaro a costo zero o quasi: 3.500 sono i miliardi di euro già impiegati dalla Bce per la sola Eurozona. È fondamentale comprendere che il denaro del QE è tutto fiat money, denaro virtuale che una volta si stampava fisicamente e che oggi è solo una serie di segni su una scheda elettronica della Banca centrale. Il fiat money non proviene, infatti, da depositi preesistenti e non è garantito da nient’altro che dalla garanzia “politica” del sistema cui appartiene l’autorità emittente, ed è quindi uno dei pilastri essenziali della sovranità dello Stato.

Il volume di fuoco del fiat money è immenso. Il whatever it takes di Mario Draghi che ha stroncato l’attacco all’euro del 2012 conteneva un’allusione al fatto che la Bce possiede un’arma di potenza illimitata, conferitagli appunto dalla sovranità monetaria. Il QE ha dimostrato la sua forza salvando l’euro ed evitando che la crisi si trasformasse in una replica del crollo degli anni 30 che portò il capitalismo sull’orlo dell’estinzione. Ma ha mostrato anche due limiti: non ha generato quel minimo di inflazione che sarebbe stata necessaria per riavviare la crescita, e non ha determinato alcun comportamento virtuoso né da parte delle banche né da parte delle grandi imprese. Queste ultime non hanno trasformato la liquidità aggiuntiva in investimenti nell’economia reale, ma l’hanno usata per operazioni di ingegneria finanziaria e per buy-back delle proprie azioni che hanno arricchito solo i loro azionisti. È venuto allora il momento di porsi una domanda. Perché non usare questo strumento in una direzione diversa, in grado di avere un impatto anti-crisi grandemente superiore? Mi riferisco a quello che viene chiamato il people’s quantitative easing, il QE democratico, che consiste nel trasferimento diretto, dalla Bce ai cittadini, di una somma consistente, da spendere nell’acquisto di beni e servizi entro un dato periodo di tempo. Una specie di “assegno europeo”, da reiterare mensilmente per uno o due anni, ai cittadini dell’Eurozona. Un bonus, non un prestito, che non verrebbe a gravare sui bilanci degli Stati e delle famiglie e non ne aumenterebbe l’indebitamento. Non esistono ostacoli giuridici di rilievo a questa misura. Si tratta solo di trasferire direttamente ai cittadini consumatori risorse destinate finora solo alle banche, e capaci di stimolare subito l’economia. Una misura temporanea, che potrebbe creare anche quel po’ di inflazione ricercata da tempo e senza successo dalla Bce.

Quanto costa l’assegno europeo? Secondo l’economista di Oxford John Muellbauer, la Bce potrebbe trasferire 500 euro al mese a larga parte dei 275 milioni di adulti dell’eurozona tramite un assegno individuale agli iscritti alle liste elettorali. La cifra totale si aggirerebbe intorno ai 1.500 miliardi di euro all’anno: un colpo di bazooka pari all’11% del Pil dei 19 Paesi interessati. L’assegno europeo contribuirebbe a unificare l’Eurozona perché avrebbe il suo massimo impatto su Italia, Francia e altre nazioni del Sud, il cui Pil potrebbe salire di oltre 2 punti. Ma tutto finirà col dipendere dalla dinamica politica della crisi, cioè dal fattore U-e. Mi riferisco al fattore Unione europea ed euro. La tempesta in arrivo determinerà la loro sorte. Cosa faranno Bce, Commissione, Consiglio e Parlamento europei? Si limiteranno a salvare le banche o useranno le loro armi più potenti – come l’ assegno europeo che stiamo proponendo – per garantire anche il diritto alla sicurezza economica di noi tutti? Passeremo dall’Europa delle banche a quella dei cittadini?

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/17/un-assegno-agli-europei-contro-la-crisi/5739063/

Il Fatto Quotidiano, 3 Marzo 2020

Nel giro degli ultimi dieci giorni le Borse mondiali, dopo essere cresciute del 24 per cento nel 2019, hanno messo a segno la più drastica contrazione degli ultimi 12 anni. È una bella botta, ma ha preso di sorpresa solo gli sprovveduti. I bruschi cambiamenti di umore dei mercati finanziari sono la quintessenza del capitalismo, e sono lo strumento con il quale lo smartmoney, la grande speculazione, spiazza i creduloni – “tosa il parco buoi” come si dice nel gergo borsistico milanese – e inizia a guadagnare scommettendo sul ribasso dei titoli dopo avere lucrato nella direzione opposta.

È un gioco pericoloso, perché l’oligarchia finanziaria globale non controlla in pieno i mercati, e se il crollo momentaneo sfugge loro di mano e si trasforma in una crisi generale, la prima vittima della valanga sono proprio i lupi di Wall Street e i loro compari in Europa e in Asia. Ma il gioco va avanti lo stesso perché è connaturato ai suoi attori principali. L’irrequietezza, la temerarietà e l’avidità incontrollata sono la cifra della finanza capitalistica fin dalle sue origini nelle città-Stato italiane del 1400.

Il pretesto per dare inizio alle danze viene fornito questa volta, con un tempismo sconcertante, proprio dal coronavirus. E proprio nel momento in cui l’epidemia viene sconfitta nel suo punto di massima concentrazione dall’azione risoluta del governo cinese. Nei prossimi mesi, perciò, le dinamiche da tenere sotto osservazione dovranno essere quelle dei mercati finanziari prima di quelle dell’epidemia. Questa non è il “cigno nero” economico evocato da esperti e giornalisti in cerca di facili effetti, cioè un evento negativo imprevedibile che scatena una catastrofe, ma la scusa per effettuare quella drastica correzione di ciclo prevista a destra e a manca da almeno un anno. Ci sono economisti come Rubin che si sono specializzati nel lanciare allarmi sull’imminente apocalisse dell’economia. E l’Economist avverte che la contrazione in corso non è altro che il riflesso della lunga “compiacenza” delle piazze finanziarie verso se stesse.

Il vero interrogativo, quindi, non è se il coronavirus si trasformerà in una specie di peste nera che infetterà milioni di persone mettendo in ginocchio gli scambi mondiali. I padroni del vapore sanno, come sappiamo noi, che ciò non accadrà.

La vera domanda è se essi – epidemia o no – saranno in grado di arrestare il gioco al ribasso prima che questo si trasformi in una replica della grande crisi del 2008-10. Crisi che è partita dalla finanza americana e si è estesa all’economia reale di mezzo pianeta fino a che la Cina non l’ha fermata con potenti misure controcicliche e con la sua indipendenza da Wall Street.

Siccome dopo il 2010 non si è fatto nulla per riformare l’architettura finanziaria globale limitando l’arbitrio dell’élite predatoria che la domina, l’economia mondiale è rimasta molto vulnerabile. E nel caso si debba fronteggiare lo scenario peggiore, su questo piano è ormai tardi per agire. L’instabilità congenita dei mercati capitalistici non conosce mezze misure e assisteremo impotenti a un’altra devastazione.

Allo stato attuale delle cose, governi, Banche centrali e imprese non finanziarie devono solo sperare che lo slump appena iniziato rappresenti solo una inevitabile correzione degli eccessi accumulati lungo un decennio di espansione delle Borse. Oppure, paradossalmente, devono confidare che esso sia davvero legato solo al coronavirus e ne segua perciò la parabola declinante. Non resterebbe altrimenti che affidarsi a un nuovo salvataggio cinese.

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/03/borse-in-frenata-non-e-epidemia-e-speculazione/5723555/

Il Fatto Quotidiano, 20 Febbraio 2020

Le previsioni, recita una vecchia freddura inglese, sono sempre difficili, specie quelle sul futuro. E quelle sulle elezioni americane sono tra le più ardue. Esperti, sondaggi, partiti, bookmakers, non ci azzeccano quasi mai. Soprattutto negli ultimi decenni, da Bush II in poi, a causa della maggiore mobilità elettorale e della crescita di un disagio che parte dal profondo della società americana. E che favorisce candidati radicali, di svolta, capaci di dare risposte al di fuori dei vecchi schemi e dei vecchi partiti.

Il candidato che risponde più di ogni altro a queste nuove esigenze è Bernie Sanders. Ed è quello che ha le maggiori probabilità di vincere su Trump, anche lui personaggio di rottura, ma che non ha rotto, e che Sanders è in grado di mettere in difficoltà – con il suo messaggio anti-establishment e “socialista” – proprio presso il suo elettorato di riferimento, la classe lavoratrice bianca impoverita dallo strapotere del capitale finanziario. Sanders può vincere perché è in grado di interpretare le domande anti-imperiali e di giustizia sociale ormai diffuse in tutta la società meno che in quello 0,1% che controlla, però, quasi tutto: finanza, media, partiti, governo, Parlamento, Pentagono.

Gli Stati Uniti sono l’unico vero sistema capitalistico rimasto sul pianeta, mezzo secolo indietro rispetto all’Europa, al Canada e al Giappone. Zone dove la ricerca del profitto ha dovuto fare i conti con nemici agguerriti, che in alcuni Paesi hanno finito col sottomettere il mercato alle logiche e agli interessi della società. Il modello scandinavo, i Paesi scandinavi sono oggi molto popolari negli Usa. Sono in tanti a vederli come un esempio da seguire. Perché? Perché il loro sistema offre protezione efficace dalle avversità più elementari della vita. È in corso in America la ribellione silenziosa di una società che si sente minacciata nelle sue radici. Che sente la sua stessa “sostanza umana e materiale” messa in pericolo da un sistema che nega ai suoi membri alcuni diritti fondamentali mentre si riempie la bocca di retorica sulla cosiddetta “democrazia liberale”.

Gli Stati Uniti di oggi sono l’ombra della società aperta, prospera e fiduciosa di un tempo. Mezzo secolo di neoliberalismo capitalistico ha fatto sì che una malattia o un incidente serio, la perdita del lavoro o la caduta nel precariato da 8 dollari al giorno siano divenuti minacce che incombono su centinaia di milioni di cittadini. Il resto dell’Occidente, invece, presenta un’autorità pubblica piena di difetti, ma in grado di offrire ai propri cittadini istruzione e sanità universali e quasi gratuite, un reddito minimo di sopravvivenza, l’accesso ragionevole al servizio giustizia e rischi contenuti di incarcerazione, tossicodipendenza e degrado estremo della salute fisica e mentale.

Gli oppositori di Sanders chiamano tutto questo “socialismo” e la grande informazione, anche quella democratica, insiste sull’argomento che gli Stati Uniti non possono avere un presidente che si dichiara socialista. L’ intero establishment, Partito democratico incluso, è mobilitato contro Sanders. Come lo era, ma in misura minore, contro Trump. Ogni giorno il New York Times ricorda che Sanders è troppo estremo, che le sue riforme costano troppo e che la sua base elettorale è troppo esigua. Omettendo di informare i lettori che Bernie Sanders è il politico più popolare degli Stati Uniti; batte regolarmente, e da anni, Trump in tutti i sondaggi sulla presidenza; è l’unico in grado di mobilitare i non votanti e quelli che si dichiarano indipendenti; intorno alla sua elezione si gioca la grande partita della civilizzazione degli Stati Uniti. Quanto ai costi di una riforma sanitaria “all’europea” e della costruzione di un minimo di decente protezione sociale, basterebbe ridurre l’oltraggioso bilancio della Difesa e smettere di fare le guerre senza fine in Medioriente. Sono proposte molto popolari avanzate da Sanders, la cui adozione salverebbe tra l’altro il dollaro dal collasso per indebitamento dello Stato federale.

La vera questione, quindi, non è se Sanders ce la può fare a vincere. La domanda potrebbe riguardare, semmai, la natura dello scontro e l’esito della partita che si aprirebbe con la sua elezione. Si finirebbe con la vittoria della società e dei diritti dei cittadini contro una plutocrazia predatoria, coesa, che ha una lunga storia di violenza dietro le sue spalle? O questa macchina spoliatoria prevarrebbe immediatamente, neutralizzando o schiacciando qualunque tentativo di incivilire l’America? Meglio non correre troppo. Le lunghe marce cominciano sempre con un primo passo.

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/02/20/perche-sanders-puo-vincere/5711304/

Il Fatto Quotidiano, 16 Gennaio 2020

Ed eccola qui la vera risposta dell’Iran all’attacco delinquenziale appena subito: l’inizio di una ritirata dall’accordo nucleare del 2015, logica conseguenza del ritiro trumpiano del 2018 e dell’inadempienza europea dei termini dell’accordo stesso. È cominciata così una grande partita, dove disinformazione e crassa ignoranza regneranno sovrane, e dove l’attore cruciale sarà, nell’immediato, l’Unione europea. Ma prima di arrivare a questo punto del discorso, è bene sfatare alcuni miti molto radicati nel circuito politico e mediatico.

A) Le bombe atomiche non sono illegali. Il tabù nucleare le ha condannate senza appello, ma è un tabù etico-politico, mai trasformatosi in un dettato giuridico vincolante. I pilastri della pace nucleare globale restano il cosiddetto equilibrio del terrore, cioè la certezza della distruzione reciproca dei contendenti della eventuale guerra atomica, e il Trattato di non proliferazione del 1970. Accordo tra i più deboli, perchè ogni suo contraente lo può abbandonare con breve preavviso e senza penali. E fabbricarsi poi tutti gli ordigni che vuole nel pieno rispetto della legalità internazionale. È ciò che ha fatto di recente la Corea del Nord, ed è ciò che l’Iran potrebbe fare se le prossime elezioni (mancano pochi mesi) consegneranno ai conservatori la prevedibile vittoria sui riformisti attualmente al governo. Non si è riusciti finora a proibire formalmente – ripeto – le armi nucleari. Solo le armi chimiche e batteriologiche sono bandite da apposite convenzioni fatte rispettare da appositi enti di controllo.

B) l’Iran è in posizione di vantaggio. Il Trattato del 2015 stabiliva che le potenze firmatarie si impegnavano a togliere tutte le sanzioni e reintegrare l’Iran nell’economia globale, soprattutto europea, in cambio della rinuncia a sviluppare il nucleare bellico fino al 2030. Impegno rispettato dall’Iran, ma non dall’Europa e dagli Usa. Trump ha stracciato l’accordo appena eletto, e ciò non sarebbe stato male se l’intero capitale finanziario occidentale non si fosse poi piegato all’imposizione americana di escludere l’Iran da ogni rapporto finanziario con il resto del mondo. Le imprese europee, italiane in testa, avevano iniziato a investire in un mercato tra più promettenti, ma hanno finito col cedere al ricatto dello Zio Sam per paura di vedersi tagliate fuori dal mercato Usa. L’Ue, a dire il vero, si è ribellata. Ha rifiutato con forza la pretesa di extraterritorialità delle sanzioni americane e ha reso illegale per le imprese europee il rispetto delle stesse. Ma sul piano delle proposte alternative l’Unione non è andata oltre la creazione di un quasi ridicolo meccanismo di baratto con l’Iran, chiamato Instex. La sua inadempienza dell’accordo è rimasta perciò intatta.

C) La palla è ora nel campo dell’Europa. Cosa può accadere? Il corso Usa e quello iraniano sono prevedibili perché largamente obbligati. Trump non può far altro che proseguire con la guerra ibrida in corso. E gli ayatollah con pieni poteri proseguiranno, come annunciato, lungo la strada del disimpegno dai patti nucleari. Con il probabile, per noi disastroso, esito di obbligare i paesi della regione, sauditi ed egiziani in primo luogo, a dotarsi anche loro della bomba.

Dopotutto, l’unica scelta razionale per proteggersi dall’attacco da parte di una potenza nucleare, è quella di farsi proteggere da una potenza analoga oppure di costruirsi il proprio ordigno. La fine di Gheddafi e di Saddam Hussein, attaccati e distrutti proprio perché non possedevano le armi nucleari e non facevano parte di alcuna Nato alternativa, continua ad ammonire tutti i governanti della regione. Ma l’Europa potrebbe stoppare la corsa verso l’abisso decidendo di rendere effettivo l’impegno contratto con l’Iran nel 2015. Basterebbe creare un fondo speciale per il finanziamento degli investimenti in Iran dotato di capitalizzazione e procedure adeguate, sulla scia di quanto abbozzato dall’Italia nel 2017, per rassicurare gli iraniani sulla volontà di rispettare l’accordo, dimostrare di non aver timore degli Stati Uniti e riprendere il processo di pacificazione commerciale e politica interrotto da Trump. Può sembrare troppo riduttivo, ma è così. Riarmo atomico e pace globale si trovano a essere appesi a una decisione di secondo ordine, perfettamente fattibile, da parte di soggetti su cui noi tutti dovremmo esercitare qualche influenza.

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/01/16/leuropa-per-evitare-il-nucleare-iraniano/5673919/

Il Fatto Quotidiano, 4 Gennaio 2020

Stupido è chi, secondo i manuali sul tema, procura danno a se stesso oltre che agli altri. E ultra-stupido è ciò che hanno fatto gli Stati Uniti assassinando il generale Soleimani. La mossa è autolesionista non tanto perché potrebbe costare a Trump la rielezione. Ma soprattutto perché si tratta di un’azione profondamente anti-americana, in grado di accelerare di vari anni, invece di ritardare, la fase terminale del dominio Usa sul mondo. Non facciamoci ingannare dall’apparente moderazione della reazione immediata dell’Iran all’assassinio di un eroe nazionale, estremamente popolare, secondo solo al padre della patria Khomeini. Il ministro degli Esteri Zarif ha definito un atto di terrorismo internazionale quello che è a tutti gli effetti un atto di guerra, e il leader supremo Khamenei si è limitato a maledire e minacciare una generica vendetta. La scelta dell’Iran sembra essere quella di non rispondere colpo su colpo ma con una strategia calibrata, capace di sfruttare al massimo le ripercussioni interne e internazionali dell’evento sciagurato.

L’effetto interno più rilevante della bravata trumpiana sarà, in Iran, non un cambio ma un rafforzamento di regime. Ciò comporterà la fine della componente progressista, democratica e filo-europea della politica iraniana affermatasi nelle ultime elezioni. I seguaci del presidente riformista degli anni 90, Kathami, già in difficoltà, verranno definitivamente soverchiati dal blocco ultra-conservatore e nazionalista che ruota intorno alle forze armate, i pasdaran e gli ayatollah. Non ci sarà bisogno di alcun colpo di Stato, perché popolo ed élite dell’Iran seguiranno come un sol uomo chi prometterà loro di vendicare con la violenza il colpo al cuore appena ricevuto.

C’è bisogno a questo punto di ricordare che la conseguenza più certa della sconsideratezza americana sarà lo sgombero di ciò che resta del patto nucleare del 2015? Quel patto, ricordate, firmato da Obama e poi stracciato da Trump, ma mantenuto dagli altri contraenti, che posponeva di dieci anni la possibilità che l’Iran si dotasse dell’arma atomica? Il trattato stabiliva che l’Iran si sarebbe astenuto dal dotarsi della tecnologia nucleare bellica in cambio del suo reintegro nell’economia internazionale tramite la ripresa degli scambi e degli investimenti con i Paesi Ue, e in primo luogo con l’Italia. Un canale di amicizia e di cooperazione tra Iran ed Europa che si chiuderà presto.

Dopo Soleimani, l’Iran seppellirà ciò che rimane di quell’accordo e si incamminerà molto probabilmente anche sulla strada dell’uscita dal Tnp, il Trattato di non proliferazione del 1970. Uscita che spingerà tutti i Paesi della regione a fare altrettanto. Distruggendo il tabù nucleare che regge la pace mondiale da 70 anni e riempiendo il Medioriente di bombe atomiche. Ci sono poi da valutare i danni della reintroduzione dell’assassinio politico palese, e al massimo livello, come strumento accettabile delle relazioni internazionali, anche di quelle ostili. Per adesso, sono solo gli Usa ad avere avanzato la candidatura a suprema autorità immorale in questo campo, ma cosa potrà impedire ad altri, dopo ciò che è accaduto, di seguirne il luminoso esempio? Cosa saranno autorizzati a fare i “cattivi” al vertice delle potenze cattive, limitatisi finora a praticare l’eliminazione fisica dei nemici nei ranghi medio-bassi e in modo coperto? Lo scarso entusiasmo di Netanyahu alla notizia dell’uccisione di Soleimani forse può significare qualcosa in merito.

L’unica nota debolmente positiva del dopo Soleimani è che entrambe le parti sembrano propendere verso uno scontro di tipo ibrido invece che verso una guerra convenzionale o nucleare. La guerra atomica è da escludere perché l’Iran non ha la bomba, per il momento, e non è legato da alcun trattato di difesa con una potenza nucleare. La guerra convenzionale non è probabile perché sia gli Stati Uniti che l’Iran ne hanno ripetutamente scartato la possibilità. E le guerre non scoppiano per caso. Occorre che almeno una delle due parti persegua fervidamente l’opzione armata. Il Pentagono, in particolare, non vuole una nuova guerra perché sa di correre un alto rischio di perderla, al pari di tutte quelle che ha fatto dopo la Seconda guerra mondiale. Ma una guerra ibrida ad alta intensità come quella appena iniziata può essere altrettanto disastrosa di un confronto con navi e cannoni. Sanzioni estreme, blocchi marittimi e finanziari, terrorismo di Stato e bombardamenti incapacitanti di infrastrutture cruciali per la vita associata sono purtroppo da mettere in conto. Assieme a un nuovo choc petrolifero e conseguente recessione mondiale. La palla, purtroppo, è quasi solo nel campo americano, dato l’obbligo per l’Iran di usare tutti i mezzi al di qua della guerra aperta, e data la prevedibile risposta inconcludente dell’Europa e del resto del mondo.

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/01/04/soleimani-e-guerra-ibrida-tra-iran-e-usa/5650471/

Il Fatto Quotidiano, 17 Dicembre 2019

Le Nazioni Unite avrebbero riattivato una grande fabbrica di cotone ferma da qualche anno per mancanza di elettricità e i talebani avrebbero proibito la coltivazione del papavero

La guerra in Afghanistan è stata un fallimento a tutto campo: militare, politico, umanitario e finanziario. Ma si ostina a non terminare nell’unico modo in cui può cessare: un accordo di pace che apra la strada alla ricostruzione del Paese più tormentato della terra. È in corso a Doha una trattativa tra il governo americano e i Talebani che dovrebbe portare al ritiro delle truppe di occupazione in cambio della rinuncia al sostegno del terrorismo nel quadro di un governo di unità nazionale che indichi elezioni democratiche e stabilizzi il Paese. Tutto qui. Nessun accenno ad altre questioni, tra cui la produzione dell’ oppio.

È la quinta o la sesta volta in diciannove anni che ci si siede a un tavolo di negoziato sull’Afghanistan. Le trattative precedenti sono fallite a causa dell’incapacità americana di accettare la sconfitta e di lasciare liberi gli afghani di decidere il proprio destino. Ma a ogni tornata, la forza negoziale dei Talebani è cresciuta e ora siamo al punto che agli Stati Uniti non resta che la richiesta di salvare la faccia, andandosene dal Paese senza una contropartita significativa, perché i Talebani poco o nulla hanno a che fare con il terrorismo internazionale.

Ben diverse erano le condizioni poste dalle Nazioni Unite per una rinuncia dei Talebani alle violazioni dei diritti umani e un loro rientro nella legalità internazionale già nel 1997, data della mia prima missione in Afghanistan come Vicesegretario Generale e Direttore del Programma antidroga dell’Onu. Gli studenti del Corano erano un movimento di ultra-moralizzatori islamici, nato dalle viscere profonde di un paese semidistrutto da decenni di violenza e di caos. Controllavano l’ 80% del territorio e tassavano le coltivazioni di oppio facendo finta che l’Islam le consentisse. Sotto di loro, l’Afghanistan era balzato al primo posto nella lista dei fornitori mondiali, alimentando quasi l’intero mercato europeo dell’eroina. Perché non provare a chiudere il rubinetto all’origine, dove con poche decine di milioni di euro da destinare alla riconversione delle miserabili economie locali si poteva disseccare il fiume dei 20 miliardi di fatturato criminale generato dal mezzo milione di consumatori europei? Kofi Annan mi autorizzò, prefigurando una trattativa sulla droga e sui diritti delle donne che sarebbe sfociata nel percorso verso un governo semi-decente, da far riconoscere alla comunità internazionale.

Lo zar antidroga di Clinton, un generale digiuno di politica, appoggiò l’iniziativa senza riserve, dato il momentaneo vuoto delle politiche americane nella regione. Solo il governo britannico si oppose, in nome di un patetico “diritto di zona di influenza” sull’Afghanistan – un paese dove gli inglesi, come feci notare all’ambasciatore di sua Maestà la Regina, avevano perso tre guerre. Feci confezionare una proposta di eliminazione totale delle coltivazioni illecite in 10 anni tramite sviluppo alternativo: il prezzo dell’oppio pagato allora ai coltivatori afghani era così irrisorio che l’importo totale era di soli 250 milioni di dollari. E non fu difficile perciò ottenere impegni di sostegno finanziario dai donatori del Programma.

Arrivai a Kandahar, la capitale talebana, nel novembre 1997 preceduto dalla BBC di lingua pashtun che aveva anticipato la mia proposta. Mi trovai di fronte il primo ministro talebano, Rabbani, che mi disse subito di accettare i contenuti del negoziato ma di dissentire sulla tempistica: perché volevo aspettare 10 anni quando – a fronte di un pagamento di 250 milioni di dollari – loro erano in grado di azzerare subito, nell’arco di un solo anno, l’intera produzione del papavero? Superato il brivido iniziale, gli spiegai che non viaggiavo con i forzieri di Alì Babà al mio seguito, e che la pessima reputazione internazionale che si erano creati con il loro modo di trattare le donne mi avrebbe precluso qualsiasi finanziamento. Se volevano l’ aiuto estero, dovevano dimostrare di cambiare. Arrivammo a un compromesso secondo il quale si sarebbe fatto un esperimento di cooperazione nella zona di Kandahar: l’Onu avrebbe riattivato una grande fabbrica di cotone ferma da qualche anno per mancanza di energia elettrica, e il governo locale avrebbe proibito la coltivazione del papavero in tutto il distretto offrendo ai contadini soluzioni alternative, tra cui l’ impiego nella fabbrica stessa. Dove avrebbero lavorato tutte le donne che era necessario impiegare. Nel frattempo, il governo centrale avrebbe cominciato a dismettere le vessazioni più odiose contro le donne e fatto rispettare la proibizione di coltivare il papavero, appena definito come pianta “intossicante” dai teologi islamici da noi consultati (e finanziati).

L’accordo locale non funzionò perché un investitore straniero residente sul posto fiutò l’affare della fabbrica e l’acquistò escludendoci dalla scena. Lasciammo perdere la cosa, non perché l’investitore si chiamasse Bin Laden, ma perché si erano aperte altre prospettive di negoziato, su cui il governo di Kabul mostrava una certa flessibilità. Ma i tempi cambiarono nel 1999-2000. Gli Stati Uniti decisero di porre fine al loro flirt con gli eredi dei mujaheddin, e con il consenso dei russi promossero due tornate di sanzioni anti-talebani del Consiglio di Sicurezza. Noi del segretariato Onu non ci opponemmo perché volevamo aumentare la pressione sui Talebani ed eravamo irritati con loro perché avevano scoperto la geopolitica ed avevano iniziato qualche giochetto con i Paesi confinanti per sottrarsi alle nostre determinazioni. La svolta arrivò nel’ estate del 2001. Messi all’angolo dall’Onu e anche dai Paesi amici, i Talebani decisero, su nostra spinta, di far valere il divieto di coltivazione del papavero in ogni angolo dell’Afghanistan sotto il loro controllo. Nella sorpresa generale, l’interdizione funzionò: la superficie coltivata a papavero passò da 74mila ettari nel 2000 a zero nel 2001: era così dimostrato che è possibile azzerare la produzione di droga. Nel mese di agosto fui contattato dal nuovo capo talebano: avevano bisogno urgente di almeno 50 milioni di dollari per consolidare lo storico risultato.

Gli feci presente che era troppo tardi. Stavo per lasciare l’Onu perché con l’arrivo di Bush e Berlusconi in quell’anno avevo perso il sostegno politico necessario per ottenere un secondo mandato. E loro erano ormai nel mirino dell’America incattivita dei neocon. Due mesi dopo, infatti, la vendetta post 11 Settembre, invece di colpire la matrice saudita degli attentati, si rovesciò proprio su di loro, i Talebani, l’anello debole del radicalismo islamico. Come poi abbiano fatto i Talebani a risorgere più forti di prima nei decenni successivi, è cosa che solo le politiche americane in Afghanistan possono spiegare.

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2019/12/17/loppio-afghano-ha-sconfitto-lonu/5621493/

Il Fatto Quotidiano, 28 Novembre 2019

Circa 30 anni fa, in Italia, è iniziato lo spettacolare declino della criminalità violenta e il simmetrico incremento della sicurezza individuale. I tassi di omicidio, cioè l’indicatore più attendibile del livello complessivo dei reati, si sono ridotti dell’83% dal 1991 al 2018: da 1916 a 331 casi all’anno. Sono 0,55 morti per 100 mila abitanti. Un tasso tra i più bassi del mondo. Reati gravissimi come i sequestri di persona sono scomparsi da oltre un decennio, e tutto il resto della delinquenza privata, dai furti (-40%) alle rapine (-53%), è anch’esso fortemente diminuito. La violenza mafiosa è crollata a un punto tale da configurare una svolta di proporzioni storiche: 856 omicidi di mafia nel 1988-92 contro 15 nel 2013-17. Come se non bastasse, la débâcle criminale è avvenuta in contemporanea a una colossale ondata migratoria che ha scosso dalle fondamenta la società italiana. I reati gravi hanno cominciato a diminuire proprio mentre la popolazione nata all’estero iniziava una crescita di quasi venti volte.

Secondo le teorie sociologiche correnti, questo esercito di giovani maschi, candidati naturali al disadattamento e alla protesta violenta, avrebbe dovuto far impennare tutti gli indici della delinquenza. Queste teorie si basano su quanto è in effetti accaduto negli Stati Uniti tra l’Ottocento e il Novecento quando il crimine organizzato era un valido strumento di ascesa sociale per generazioni di giovani immigrati che si trovavano sbarrate le strade normali di avanzamento. Questo processo si è però interrotto negli anni Novanta del secolo scorso. Gli Usa hanno sperimentato un’“invasione” di immigrati del tutto simile a quello dell’Italia e dell’Europa, e anche lì la criminalità violenta è scesa invece di aumentare. È una semplice coincidenza?

I sociologi americani hanno affrontato il tema e trovato una risposta radicalmente controcorrente: la recente immigrazione ha attivamente contribuito alla flessione della criminalità. Secondo i ricercatori di Harvard, la variabile cruciale è il profilo socioculturale dei nuovi migranti: si tratta di gente “mite”, che proviene da ambienti dominati da valori familistici, comunitari, osservanti delle leggi. Chi proviene da questi luoghi non prende in considerazione l’illegalità e il mercato criminale come mezzi per farsi strada nella giungla della società di arrivo. Gli studi di Harvard sono stati confermati da varie altre indagini universitarie. Non abbiamo ricerche equivalenti in Italia. Ma ci sono elementi molto evidenti da considerare, il primo dei quali è simile alla variabile individuata negli Stati Uniti: molto spesso i giovani immigrati in Italia sono vittime delle mafie e delle clientele politiche dei Paesi di origine.

Un secondo fattore è la dispersione territoriale degli immigrati. Non si sono formati da noi quei vasti ghetti di giovani disperati, discriminati e sottoccupati, che popolano le periferie di Londra o Parigi. Gli immigrati in Italia mostrano buoni tassi di occupazione e nutrono, secondo le indagini disponibili, atteggiamenti non ostili verso la società ospite. E tutto ciò ci ha protetto anche dagli attentati terroristici. C’è poi da mettere in campo l’efficienza delle forze dell’ordine italiane che preclude agli stranieri l’accesso alle vette della piramide illegale. Ciò spiega perché i vuoti che le campagne antimafia hanno creato dagli anni 90 in poi nei piani alti della delinquenza non sono stati riempiti da cartelli mafiosi albanesi, rumeni o marocchini ma da gruppi e generazioni di autoctoni.

Quanto detto non è sufficiente a provare un rapporto di causa-effetto tra immigrazione e declino della criminalità. Ma si può tranquillamente affermare, in ogni caso, che l’“invasione” migratoria recente non ha affatto stimolato la violenza criminale, e che esistono indizi, semmai, di una sua possibile, indiretta, influenza deflattiva.

lfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2019/11/28/immigrazione-non-fa-rima-con-delinquenza/5583972/

Il Fatto Quotidiano, 23 Novembre 2019

Bolivia - Il colpo di Stato favorito dagli Usa è potuto riuscire per la scarsa coesione del governo

È appena avvenuto in Bolivia un colpo di stato che ha messo temporaneamente da parte un presidente molto popolare, che lungo 13 anni di governo ha guidato la fuoriuscita del paese dalla marginalità politica e dalla povertà. I resoconti e le analisi correnti evitano di citare la ragione principale del golpe contro Evo Morales: il suo esempio di buongoverno socialista che ha fatto della Bolivia la maggiore storia di successo dell’ America del Sud. Un esempio che doveva essere soppresso ad ogni costo. Da chi? Dal solito 1% che tenta di tirare le fila del pianeta dagli Stati Uniti. Sotto Morales il Pil della Bolivia è quadruplicato, il salario minimo è triplicato, la povertà ridotta a meno del 16%, l’analfabetismo eliminato, l’inflazione e il tasso di cambio sono rimasti stabili, e la maggioranza della popolazione india – i due terzi di quella totale – ha avuto accesso per la prima volta in 500 anni a istruzione, sanità, pensioni, e protezione sociale a largo raggio.

Tutto questo durante il boom dei prezzi delle materie prime durato fino al 2014, ed anche dopo, perché il governo boliviano, a differenza degli altri esecutivi del continente, è riuscito a sconfiggere la “maledizione delle materie prime” (il petrolio del Venezuela, il rame del Cile, il litio della stessa Bolivia..) nazionalizzando le industrie di base e convogliando massicci investimenti al di fuori del settore minerario e degli idrocarburi. Ne è risultata un’economia a guida statale, diversificata, robusta e ad alta crescita. Un modello “socialista” avanzato che non poteva essere più tollerato dal risvolto violento del capitalismo neoliberal. Se la Bolivia di Morales era così forte, viene allora da chiedersi, perché è caduta così rapidamente sotto l’ urto della minaccia militare, delle manifestazioni di piazza e del diniego di legittimazione da parte degli Usa. Perché ciò che non ha funzionato in Venezuela ha avuto successo in Bolivia?

La risposta sta in due differenze cruciali, che corrispondono ad altrettanti limiti del modello socialista boliviano. Morales ha creduto, in primo luogo, che i benefici delle sue politiche sociali parlassero da soli, assicurandogli un primato elettorale permanente presso la grande maggioranza dei cittadini, senza tenere nel dovuto conto la necessità di strutturare e radicare in profondità i suoi consensi. Il suo partito, il Mas, è rimasto un arcipelago rissoso e composito di fazioni, abituate a scendere in piazza al minimo segno di disagio anche contro il proprio stesso governo. Nulla di paragonabile alla mobilitazione capillare e all’autogestione ben organizzata di risorse comuni (dai beni alimentari all’educazione musicale) dei colectivos venezuelani, capaci di far scendere in piazza in poche ore centinaia di migliaia di persone a sostegno di Maduro.

In secondo luogo, il governo Morales non ha curato una riforma della polizia e delle forze armate abbastanza profonda da democratizzarle e renderle parte del progetto socialista. Cultura, addestramento e tattiche di intervento di soldati e ufficiali sono rimasti quelli dei tempi bui delle dittature e dei governi corrotti del passato. Ho conosciuto Morales durante il mio mandato Onu, alla fine degli anni Novanta, quando l’establishment politico e militare lo riteneva un pericoloso capo dei cocaleros di Cochabamba. Diventato presidente ha preferito glissare in tema di organizzazione della sicurezza nazionale. La nuova costituzione boliviana del 2009 non dice nulla sul tema e nel momento più cruciale questa omissione è costata molto cara. Nulla di simile alla situazione venezuelana, dove esercito e polizia sono immersi nella popolazione chavista e sono un architrave del sostegno a Maduro. Non è facile trasformare entità di questo tipo in una forza golpista e antipopolare in un paese la cui costituzione proibisce alla guardia nazionale di detenere armi da fuoco in servizi di ordine pubblico. Divieto fatto osservare talvolta fino all’ assurdo.

Detto questo, cosa può succedere adesso? È evidente che, per quanto poco strutturata, la base di consenso a Morales non svanirà tanto facilmente. Anzi, è probabile che la durezza della repressione golpista, i tentativi di smantellare le protezioni sociali dell’era Morales e la crisi economica conseguente contribuiranno tutti ad una sua possibile nuova vittoria alle elezioni di gennaio 2020. Ma vedremo davvero queste elezioni? La risposta sta più a Washington che a La Paz.

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2019/11/23/morales-ha-scontato-lassenza-delle-forze-armate-e-del-partito/5576524/

Avanti online, 15 Novembre 2019

Le continue crisi del capitalismo occidentale hanno compromesso la prosperità e il benessere dei cittadini, aumentato le disuguaglianze, ridotto la crescita, abbassato i salari e “generato una crisi di aspettative e di fiducia nel futuro che ha capovolto l’ottimismo dei decenni passati”. Il capitalismo, a parere di Pino Arlacchi, configura oggi la “più grande minaccia alla sicurezza e al benessere di tutti noi”; è questa la tesi che Arlacchi sostiene nel suo libro recente, “I padroni della finanza mondiale. Lo strapotere che ci minaccia e i contromovimenti che lo combattono”.

Non si tratta di una minaccia militare, ma non per questo meno reale, considerando che il capitalismo finanziario, dilagante in gran parte del pianeta, e sorretto dall’ideologia neoliberista, produce effetti devastanti sulla capacità di coesione sociale dei Paesi nei quali esso si manifesta. Coloro che causano tali effetti formano una “cerchia” ristretta di potere che domina la scena economica degli Stati Uniti e dell’Europa, determinandone l’orientamento in fatto di politica economica e di relazioni internazionali.

Tuttavia, per Arlacchi, non si tratta di una “cerchia” onnipotente, in quanto il succedersi continuo di crisi finanziarie ne ridimensiona periodicamente la forza e ne devasta le risorse, alimentando un contropotere col quale il mondo cerca di proteggersi dall’aggressività del capitale finanziario. Come sarà messo in evidenza, seguendo la narrazione di Arlacchi (condotta non senza forzature pregiudiziali di natura ideologica), l’aggressività ha avuto l’effetto di favorire lo sviluppo in parallelo di “un’intera sezione dell’economia e del sistema internazionale” estranea e potenzialmente alternativa al sistema di potere della “piovra finanziaria”.

A partire dagli anni Settanta del secolo scorso, “il capitalismo finanziario e l’ideologia neoliberista sua associata – osserva Arlacchi – sono divenuti i motori più potenti dell’insicurezza umana”; la propaganda neoliberale è riuscita a giustificare l’aggressività del capitale finanziario attraverso l’instaurazione di un “pensiero unico, basato sulla consacrazione feticista del mercato e del mercato finanziario come parte essenziale di esso”. L’inganno do questo “pensiero unico” è consistito nel fare accettare l’idea che non sia possibile risolvere i problemi creati dall’aggressività del capitale finanziario se non contando sulle capacità salvifiche dell’”intervento dei mercati”, ai quali, appunto, si deve l’insorgere di quei problemi.

Chi sono – si chiede Arlacchi – i componenti della “cerchia” di potere che gestisce il capitale finanziario? Sono i “Benksters” di Wall Street e della City di Londra, cioè i capi delle sette-otto maggiori banche d’affari americane ed europee, ricadenti sotto “la definizione rassicurante di ‘investitori istituzionali’: gestori dei fondi pensione e di investimento che tutto sono tranne che tutori delle istituzioni, e dei fondi che gli ignari risparmiatori affidano nelle loro mani”. Sono essi i “manovratori” degli spread e dei prestiti ai governi nazionali, “i ‘figli di Troika’ del FMI, della Commissione europea e della BCE” che, dopo lo scoppio della Grande recessione, “hanno massacrato la Grecia e l’Irlanda, messo in difficoltà la Spagna, l’Italia e il Portogallo, degradato il Regno Unito e fatto traballare nel 2010-2012 la stessa Unione Europea”.

La vicenda del capitale finanziario inizia ben prima degli anni Settanta del secolo scorso, per segnare un ciclo che dura tuttora; il suo punto di partenza risale alla Conferenza di Bretton Woods, che nel 1944 ha fissato l’insieme delle regole adottate, dopo la fine del secondo conflitto mondiale, per il governo delle relazioni commerciali e finanziarie internazionali dei principali Paesi industrializzati del mondo occidentale. Per capirne le implicazioni, occorre tener presente che le determinazioni assunte in occasione di tale Conferenza sono state in realtà il risultato della scelta tra i due progetti elaborati, per conto dei rispettivi governi, da due grandi protagonisti del lavori, sebbene i loro nomi non abbiano avuto la menzione che avrebbero meritato: l’inglese John Maynard Keynes, da un lato, e il sottosegretario al Tesoro USA, Harry Dextter White, dall’altro.

Il progetto di Keynes delineava un “sistema di compensazione multilaterale”, basato sulla creazione di una moneta universale, il “Bancor” (definito in termini di oro e concepito strumento di pagamento dei debiti internazionali), volto ad impedire il crearsi degli squilibri finanziari che, secondo il grande economista inglese, erano tra i motivi principali del conflitto. L’adozione di questa valuta avrebbe evitato la creazione di debiti e crediti tra gli Stati: la quantità di valuta derivante dalle vendite di un Paese non doveva essere accumulata, bensì spesa per l’acquisto di merci in altri Stati. Il “Bancor” sarebbe stato.

Alla proposta britannica, gli Stati Uniti hanno contrapposto un loro progetto di riforma del sistema monetario internazionale; secondo White, i problemi da fronteggiare, una volta terminato il conflitto mondiale, sarebbero stati quelli di prevenire il collasso del sistema del credito e dei cambi esteri, assicurare la restaurazione del commercio internazionale e far fronte all’enorme bisogno di capitali per la ripresa economica mondiale. A tal fine, il sottosegretario statunitense riteneva vitale una collaborazione internazionale, in campo monetario e bancario, garantita da due istituzioni: il “Fondo Monetario Internazionale” e la “Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo”. La prima avrebbe fornito gli strumenti necessari alla stabilizzazione dei tassi di cambio e rafforzato il sistema monetario internazionale; la seconda sarebbe stata invece dotata dei mezzi e del potere necessari per favorire la ricostruzione economica, facilitare la transizione da un’economia di guerra a una di pace e stimolare il commercio e la crescita della produttività internazionale. La necessità primaria per White era quindi quella di creare un “fondo monetario” alimentato dai conferimenti di ciascuno Stato membro, da utilizzare per consentire agli Stati in deficit di affrontare le loro obbligazioni internazionali. Una parte considerevole del conferimento di ogni Stato andava versata in oro; era prevista anche la creazione di una valuta internazionale, l’”Unitas”, con la quale sarebbero stato espressi i conti dei singoli Stati all’interno del Fondo. In questo modo, l’oro, secondo il progetto White, avrebbe assunto la funzione di “strumento unico di riserva internazionale”.

Entrambi i progetti sfioravano l’utopia; ma quello del governo americano, forte del prestigio che gli USA avevano acquisito concorrendo a sconfiggere il nazismo e dell’esperienza del New Deal (che era valso a sperimentare in anticipo le tesi keynesiane per il superamento degli effetti della Grande Depressione del 1929-1932), è riuscito a prevalere. Con esso, a parere di Arlacchi, Roosevelt voleva affermare la possibilità di inaugurare una forma di governo mondiale con un duplice scopo: da un lato, garantire sicurezza per tutti gli Stati, che sarebbe valsa a proteggere “il genere umano non solo dagli esiti dalle guerre, ma anche da quelli del collasso finanziario che le aveva generate”; dall’altro, chiarire che “l’architrave della sicurezza, nel nuovo ordine mondiale, sarebbe stato sì il potere dell’America, ma esso sarebbe stato esercitato attraverso un’istituzione internazionale [l’ONU] e con il consenso di tutti i Paesi della terra, grandi e piccoli, posti formalmente sullo stesso piano”.

Il progetto rooseveltiano, però, non è stato attuato secondo gli intenti originari; dopo la morte del Presidente americano, prima ancora che la guerra finisse, c’è stato l’avvento al potere di Harry Truman, il quale ha ridimensionato, senza cancellarlo, il progetto originario, soprattutto per i “venti di Guerra fredda” che, afferma Arlacchi, sono iniziati a spirare tra Washington e Mosca. La realizzazione dell’utopia rooseveltiana si è concretizzata in un nuovo ordine internazionale, sotto il quale l’Occidente è vissuto sino ai nostri giorni, generando ed attuando quelle politiche che hanno condotto il capitalismo occidentale a coinvolgere, dopo il 1945, in un’area economica internazionale di libero scambio, l’insieme dei Paesi ad economia di mercato e retti da regimi democratici, legati tra loro da vincoli militari, politici ed economici sempre più solidi.

Il progetto rooseveltiano, attraverso gli accordi di Bretton Woods, si è così tradotto in un assetto di governo dei mercati finanziari fondato sull’egemonia del dollaro, un assetto che ha consentito, nei trent’anni successivi alla fine del secondo conflitto mondiale, di creare le condizioni di stabilità finanziaria che hanno assicurato nei Paesi che facevano parte del nuovo ordine internazionale di realizzare “la crescita economica più intensa, prolungata ed equilibrata della storia occidentale.

La presunzione della superpotenza americana di poter governare la liquidità mondiale, rifiutando a Bretton Woods la proposta di Keynes (cioè del rappresentante di un Paese e di un Occidente fortemente indebitati verso gli USA) che venisse creata una “stanza di compensazione” degli attivi e dei passivi della bilancia internazionale di parte corrente, ha manifestato i suoi limiti negli anni Settanta, non a causa della subordinazione della finanza alle esigenze di stabilità in funzione dello crescita economica, ma a causa del “gold dollar standard”, deciso alla Conferenza del 1944.

Il cedimento della potenza del dollaro è stata infatti determinato dal fatto che la crescente liquidità internazionale espressa in valuta statunitense aveva raggiunto, alla fine degli anni Sessanta, un punto oltre il quale l’ammontare del debito degli USA verso le altre banche centrali occidentali avrebbe oltrepassato il valore delle riserve auree detenute dal Tesoro americano. La fine dell’ancoraggio del dollaro all’oro ha comportato anche quella degli accordi di Bretton Woods; per cui, afferma Arlacchi, “i profitti generati dalla speculazione finanziaria ritornavano nell’area della liceità e potevano espandersi senza ostacoli”.

Con la fine dell’ancoraggio del dollaro all’oro si è diffuso il convincimento che la supremazia della valuta americana fosse terminata; ciò non è stato, perché – a parere di Arlacchi – sono mancate “alternative praticabili al predominio della moneta dello Zio Sam”. Esisterebbe ora, però, la possibilità di uscire dal dominio del dollaro, raccogliendo l’opportunità, offerta dal crescente potere economico “cinese/Est asiatico”, di disegnare un sistema di relazioni internazionali alternativo a quello sinora imposto dalla superpotenza americana, in considerazione del fatto che l’egemonia sino-asiatica sarebbe molto diversa da quella che ha caratterizzato l’Occidente negli ultimi cinquecento anni.

La Cina, secondo Arlacchi, si contraddistinguerebbe “per una cultura politica millenaria che diverge da quella occidentale ed è quasi diametralmente opposta a quella americana”. Al centro della diversità ci sarebbe “il non espansionismo territoriale, la svalutazione dello strumento militare e della guerra e il governo dei mercati da parte dell’autorità pubblica”. A questo retroterra culturale si ispirerebbe la moderna strategia di sicurezza della Cina, che non sarebbe né militarista né espansionista, bensì “centrata sulla cooperazione regionale e sulla regia statale dei processi di sviluppo economico e di integrazione sociale interna”.

I fattori che sono alla base del miracolo economico della Cina e dell’Asia intera – sostiene Arlacchi – formano un modello cui è stato dato il nome di “developmental State. Esso si fonda “sulla centralità dello Stato come regista a tutto campo dello sviluppo”; non si tratta di uno “Stato keynesiano”, che interviene a curare il fallimento del libero mercato, ma di un’”istituzione che guida direttamente i mercati e si sostituisce ad essi nell’offerta di lavoro, beni e capitali”. L’affermazione del “developmental State”, sempre secondo Arlacchi, non sarebbe avvenuto in contrapposizione al “modello dell’economia socialista”, bensì in “piena sintonia con esso”. Ciò varrebbe a rendere “improprio parlare dell’intero sistema socioeconomico della Cina come di un sistema capitalistico”, in quanto lo Stato, non essendo subordinato ad alcun interesse di classe e regolando direttamente il mercato, ha fatto del sistema economico cinese una vera economia sociale di mercato. Proprio per queste sue caratteristiche, il modello socioeconomico cinese si è affermato, non solo in Cina, ma si è propagato anche in india e nell’Asia dell’Est e si sta affermando in Paesi come il Brasile e la Russia.

Allora, cosa potrà accadere – si chiede Arlacchi – nel futuro più prossimo? La risposta è che “l’autunno finanziario dell’Occidente non avrà altra scelta che adattarsi all’ascesa del nuovo ciclo centrato sulla Cina e sull’Asia dell’Est”; l’ipotesi più sensata, conclude Arlacchi, è che l’Occidente, con in testa gli USA, accettino gradualmente “la presenza non più passiva del mondo extraeuropeo nelle istituzioni della governance globale”, ponendo così fine allo strapotere dei mercati finanziari occidentali che hanno sinora costituito una minaccia incontrollabile al benessere esistenziale dell’umanità.

Che dire dell’auspicio di Arlacchi? La necessità che l’attività speculativa dei mercati finanziari sia “addomesticata” non può essere oggetto di discussione; lo è invece l’idea che tale “addomesticamento” possa essere realizzato attraverso un “developmental State. Di tale forma di Stato, l’Occidente (l’Europa soprattutto) ha già sperimentato gli esiti negativi. La sua rinnovata adozione per combattere l’irrazionalità dei mercati finanziari significherebbe sostituire la “cerchia” che attualmente li controlla e li gestisce con una “cerchia” autoreferenziale degli Xi Jinping, dei Putin e dei Modi di turno, le cui decisioni, prese fuori da ogni forma di controllo democratico, all’interno del “developmental State” non sono meno minacciose, per l’intera umanità, di quelle assunte dai componenti la “cerchia” che controlla i liberi mercati finanziari. Fuori dalle istituzioni democratiche, il “developmental State” sa solo evocare “Mostri” capaci di suscitare un’insicurezza esistenziale ben peggiore dell’instabilità socioeconomica creata dall’attività speculativa del mercati finanziari.

Gianfranco Sabattini

http://www.avantionline.it/arlacchi-e-gli-esiti-negativi-della-finanziarizzazione-del-capitale/

|

|

Non sono una persona complicata. La mia vita pubblica ruota intorno a due cose: il tentativo di capire ciò che mi circonda, da sociologo, e il tentativo di costruire un mondo più decente, da intellettuale e militante politico.

Non sono una persona complicata. La mia vita pubblica ruota intorno a due cose: il tentativo di capire ciò che mi circonda, da sociologo, e il tentativo di costruire un mondo più decente, da intellettuale e militante politico.